【開催レポート】2025年3月1日(土)・2日(日)に「第19回GMOフリーゾーン運動全国交流集会 in えひめ」が愛媛で開催されました。

2025/4/10

生活協同組合コープ自然派しこく(本部:徳島県板野)が事務局を務め、遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン、OKシードプロジェクトの三者による実行委員会により、「第19回GMOフリーゾーン運動全国交流集会 in えひめ」が2025年3月1日(土)・2日(日)と2日間にわたり開催されました。全国でGMOフリーゾーン活動に取組む団体関係者が愛媛県今治市に集結し、台湾や韓国、欧州からもリアルとオンラインで参加がありました。

| 「GMOフリーゾーン運動全国交流集会」とは GMOとは「Genetically Modified Organism」(遺伝子組換え作物)の略称です。「GMOフリーゾーン運動」とは、遺伝子操作された作物や動物を栽培・養殖しない、使用しない、消費しない、という運動です。全国でGMOフリーゾーン運動が行われており、毎年全国交流会を開催しています。 |

2025年3月1日(土) 全体会

2025年3月1日(土)に開催された全体会は三部構成で開催されました。第一部には約153名が会場参加し、映画「食べることは生きること ~アリス・ウォータースのおいしい革命~」が上映されました。第二部ではパネルディスカッション「食べ物のことを考える えひめサミット」が開催され、第三部ではGMOフリーゾーン運動の状況など各地から報告がありました。第二部・第三部では会場参加141名、オンライン参加61名の202名が参加しました。

●第一部 映画上映『食べることは生きること ~アリス・ウォータースのおいしい革命~』

ファストフードが登場したことで、変わっていった食文化。「オーガニックの母」「おいしい革命家」と呼ばれる、アリス・ウォータースさんが日本を巡り、本物の食べものとは一体どういったものなのかについて話が紡がれていきます。気候変動を止める担い手である農家を第一に考え、尊い存在であることを伝えるアリス・ウォータースさんの姿を通して“食べることで応援することができる。食べ方を変えれば、人の価値観、そして社会が変わる。”という力強いメッセージが、会場に届けられました。

映画『食べることは生きること ~アリス・ウォータースのおいしい革命~』

配給:ユナイテッドピープル[66分/日本/2024年/ドキュメンタリー]

https://unitedpeople.jp/alice/

●開会式

同日14時からは開会式が行われました。開会の挨拶には、本集会の実行委員長を務める野島貴子氏(コープ自然派しこく常任理事)が登壇しました。

愛媛県で柑橘類におけるゲノム編集の研究が行われている事実に加え、ゲノム編集研究開発の情報が知らされておらず、日本で行われているゲノム編集研究開発に対する懸念の広がりもなく、情報が行き届いていない現状に危機感を覚え、愛媛県で本集会を開催するにあたった決意。また、食べもので社会を変えていけるということを、今ここから新たにGMOフリーゾーンを拡げていくはじまりの日としたいという、強い想いが述べられました。

●第二部 パネルディスカッション「食べ物のことを考える えひめサミット」

野島貴子氏がコーディネーターを務め、パネリストには天笠啓祐氏、大津清次氏、内山葉子氏、皆尾明子氏の4名が参加しました。会場となった愛媛県今治市では『今治市食と農のまちづくり条例』が制定されており、地産地消や有機農業が推進されています。また、同県内では柑橘類のゲノム編集の研究が行われている現状があります。その愛媛県で今回、食べものについて改めて考えるディスカッションが開催されました。

【天笠啓祐氏】

私たちの考え、生きかたを社会につたえ続けること。

改めてゲノム編集に対する懸念に加えて、完全食や栄養食(サプリメント等)が流行し、植物工場でつくられた野菜が市場に出回り、陸上で養殖された魚が食卓にのぼる状況について共有されました。人工の光と水で栽培される植物工場での野菜栽培や陸上養殖にはエネルギーがかかり、その生産効率をあげるために今度はゲノム編集を行うという不自然さ、自然とは対極にある食べものが増えてきたことへの懸念と、自分で選ぶことができない食品表示の在り方について問題提起されました。

【皆尾明子氏】

食べものは社会全体に通じている。食品表示の見直しを。

子を育てる親になったことを機に何を食べさせたら良いのか、何を食べるか意識をするようになったが、不自然ではない食べものを選ぶことの難しさについて、また子育て世代のコミュニティからの孤立について意見が述べられました。自身が安心できる情報だけを見ず、対面でコミュニケーションするからこそ知り得る情報があること、自分ひとりでは出来ないことを、みんなでやっていくために、地域コミュニティを見つめなおし、各々の身近なコミュニティが安心できる場所になる社会をめざしたいとお話されました。

【内山葉子氏】

土をさわって作物を育て大切に生きられる社会に。

今治市の食と農の現状について『今治市食と農のまちづくり条例』が制定されており、食育や地産地消が推進され、学校給食には有機野菜が取り入れられていることが共有されました。しかし、学校給食に取り入れられている有機野菜の数量が増加しないことに関する課題点が述べられました。行政を動かすために地域とどういった連携が必要かという問いかけに、署名運動を行い市民の声を束にすることの重要性についてお話されました。

【大津清次氏】

暮しかたと、食べかたを考える。

まちづくりで経済をつくり、どう支えるか。

温暖化の影響で発生する病害虫により作物の収量が減少していることに加え、自分たちが食べる食べものを自給していけるのか、作り手がいないという時代が目の前に迫っている現状について共有されました。また地産地消を進めていく中で、地域循環する仕組みをつくり、地元の一次産業を活性化させ、田舎が自立することが大切だと述べられました。

●第三部 各地からの取り組み報告

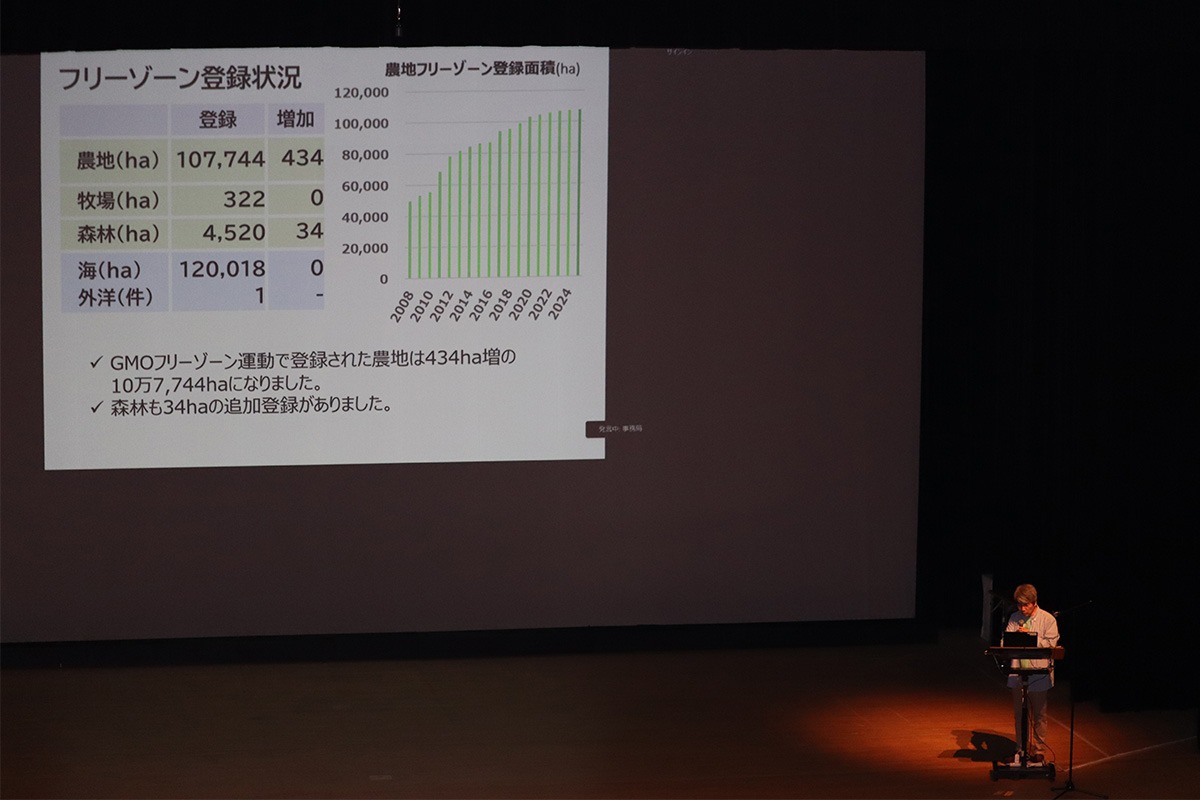

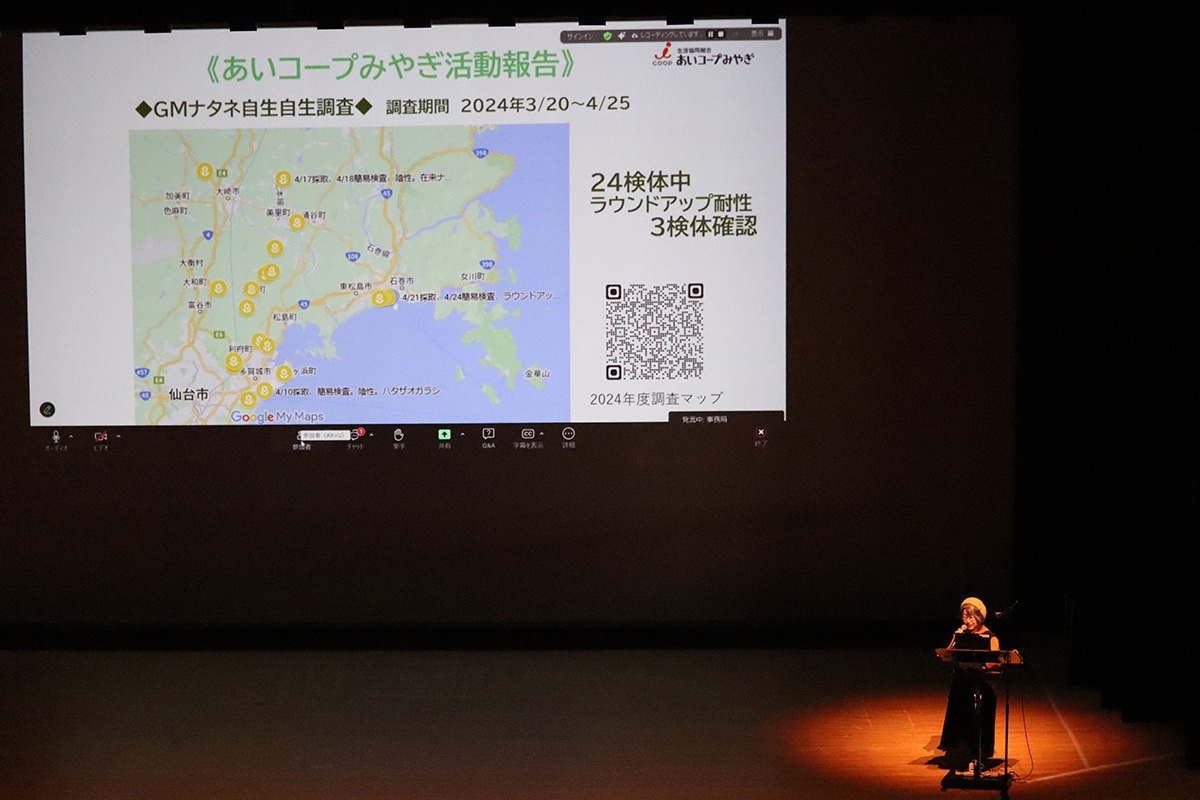

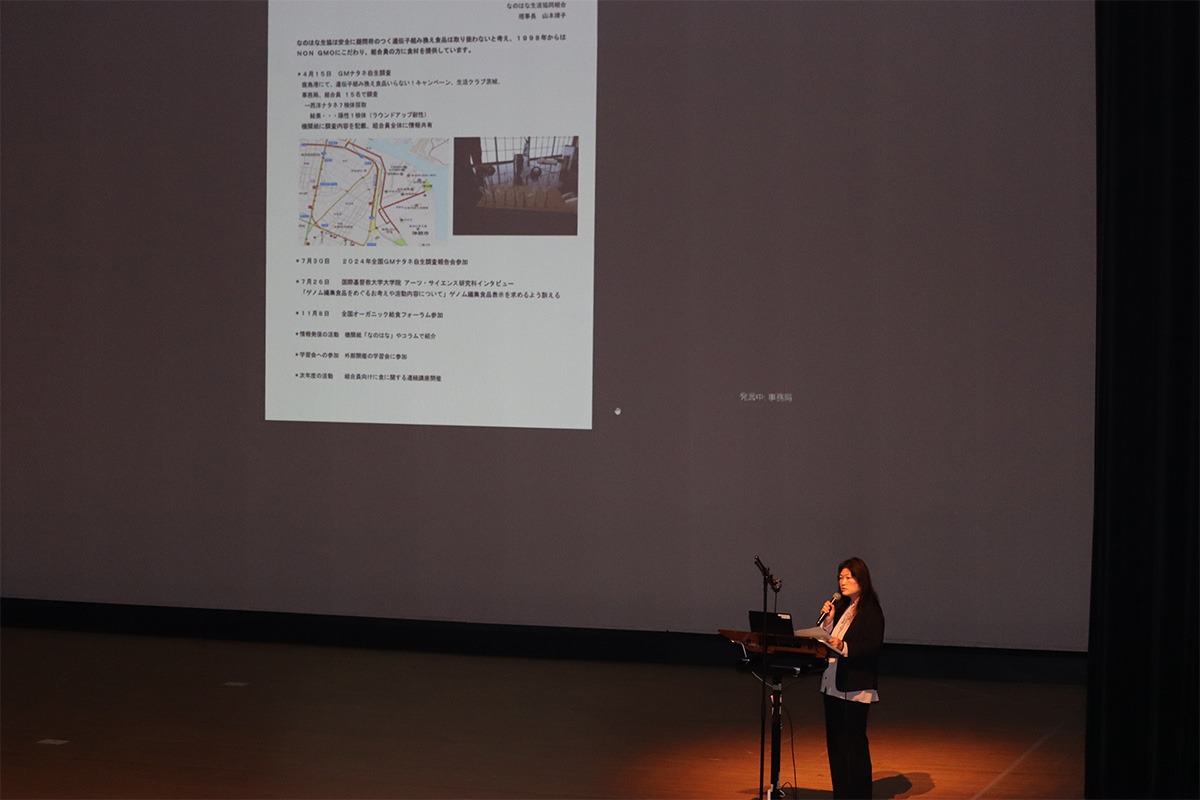

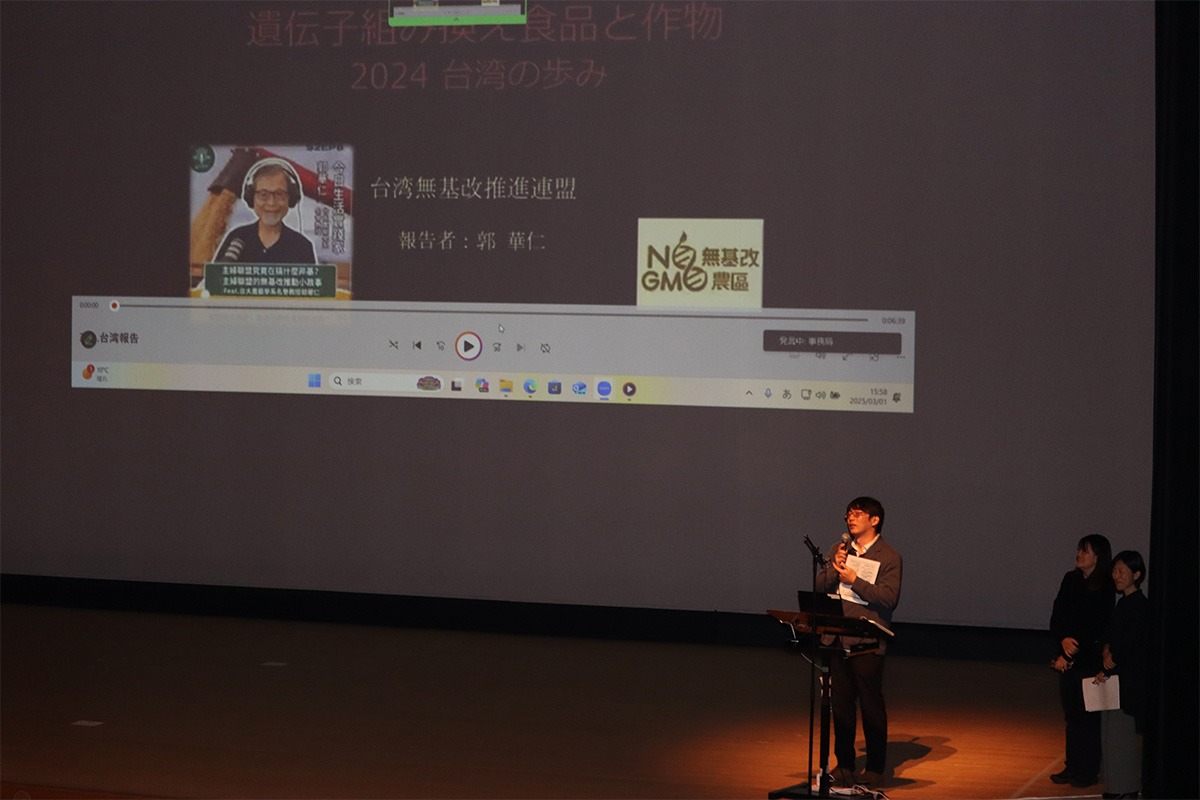

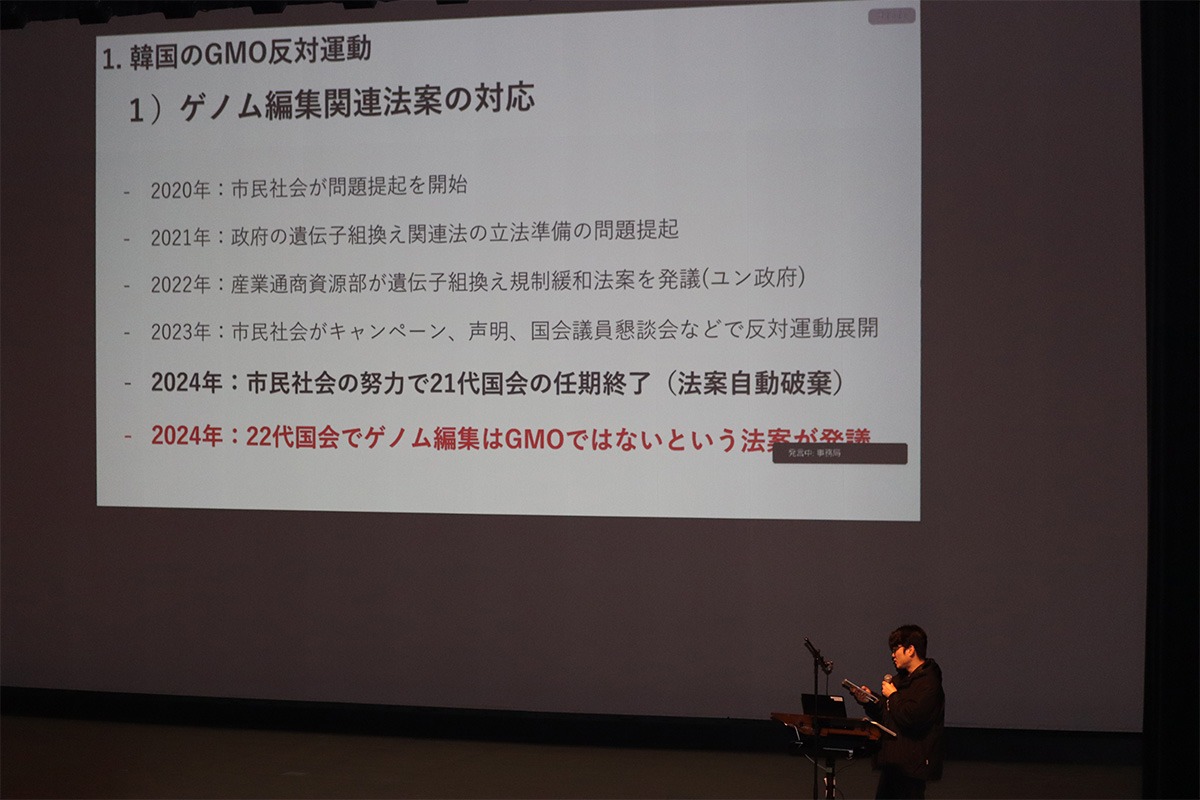

原野好正氏(OKシードプロジェクト 運営委員 / 副事務局長)が司会を務め、原英二氏(遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン)より、GMOフリーゾーン運動の状況について共有されました。GMOフリーゾーンの農地の登録状況として前年度より434ha増の10万7,744haにひろがり、森林も34haの追加がありました。サポーター登録状況として、個人サポーターは前年より1,511名増の29,373名、事業者サポーターは22事業者増の203事業者となりました。また、GMOフリーゾーンに取組む各生協からの取組報告が行われました。さらに台湾・韓国・欧州からも活動報告やGMOフリーゾーン運動に対するメッセージが寄せられました。

●集会宣言・引継ぎ式・閉会の挨拶

集会宣言では、泉川香氏(コープ自然派しこく理事長)より大会宣言案が読みあげられ、会場およびオンラインの参加者が拍手をもって賛成し、宣言が行われました。

また、来年度の開催地である東京の主催者へ、愛媛の主催メンバーよりGMOフリーゾーン運動の旗が引き継がれた後、閉会の挨拶が天笠啓佑さんより行われました。天笠啓佑さんは、次の東京開催に向けてアジア一体となってGMOフリーゾーン運動を拡げていこうと呼びかけられました。

2025年3月2日(日) 今治学習会 / オプショナルツアー(無茶々園、伊方原発)

翌日は、今治学習会とオプショナルツアーの2つが同時開催されました。今治市民会館では、NPO法人愛媛有機農業研究会の安井孝氏を講師に招いて学習会が開催されました。また、オプショナルツアーでは無茶々園(愛媛県西予市明浜町)と、四国電力・伊方原発発電所(愛媛県西宇和郡伊方町)を訪れました。

●今治学習会『地産地消と食育のすゝめ -愛媛県今治市の実践-』

安井孝氏より、今治市での有機農産物を使った学校給食が昭和58年からはじまった経緯や、「今治市食と農のまちづくり条例」で定められた地産地消・食育・有機農業の推進を柱にまちづくりを行ってきた事例をもとにお話しされました。会場参加者41名、オンライン参加者24名は熱心に耳を傾けていました。

今治学習会について詳しく読む

‐有機農産物を使った学校給食がはじまったキッカケ

昭和56年12月、給食センターの建て替えが市長選の争点となり「自校式化」を公約に掲げた新人の岡島一夫氏が当選を果たしました。「自校式給食になるのであれば、自分たちが作った安全で美味しい有機農産物を子や孫に食べさせたい!」と、今治立花農協の総会で動議が採択されたことから学校給食食材の地産地消がはじまりました。

‐市民の声から継承された「食料の安全性と安定供給体勢を確立する都市宣言」

昭和63年には「食料の安全性と安定供給体制を確立する都市宣言」が議員発議によって議決されましたが、その後、市町村の合併により都市宣言は白紙となります。しかし、市民からの要望を受け平成17年に新たな「食料の安全性と安定供給体制を確立する都市宣言」が議決されることとなりました。宣言文には“地域の食料自給率向上をはかること。より安全な食料の安定生産を積極的に推進し、広く消費者にも理解を深め、市民の健康を守る地産地消と食育の実践を強力に推し進める。”と記されています。

‐遺伝子組み換え作物の栽培規制がある条例とは

「食料の安全性と安定供給体制を確立する都市宣言」を着実に実行するために、平成18年に「今治市食と農のまちづくり条例」が制定されました。この条例は、食と農林水産業を軸としたまちぢくりを市民が主体的に参加して行うこと、地産地消・食育・有機農業の推進を柱にまちづくりを行うことなどが盛り込まれています。さらに、有機農業の推進と有機農産物の消費拡大を明確に位置付けること、有機農業の推進の妨げとなる遺伝子組み換え作物の栽培を規制することが定められています。

‐条例で禁止することができない遺伝子組み換え有機トウモロコシとは

遺伝子組み換え有機トウモロコシとは、遺伝子操作されたトウモロコシと、有機トウモロコシが交雑したトウモロコシのことを指します。もちろん、有機農産物の日本農林規格(有機JAS)では、遺伝子組み換えやゲノム編集された種・苗の使用は禁じられています。しかし、遺伝子組み換え作物と有機農産物の交雑は禁じられておらず、日本はカルタヘナ議定書(遺伝子組換え生物(LMO)の移動に関する国際ルール)締結により、遺伝子組み換え作物の栽培を推進している現状があります。国の法律で禁じられていないものを、地方自治体の条例で禁止できません。そこで、「今治市食と農のまちづくり条例」では遺伝子組み換え作物の栽培許可を得るためには、時間と労力がかかる仕組みが条例で設けられています。

‐学校給食をフラッグシップに、ローカルマーケットを生む!

今治市の学校給食のお米は全て今治産。給食のお米がおいしい!と子どもからのリクエストで買ってみよう、買ってみたいというご家庭も多く、学校給食と同じお米を使いたいという要望から、子どもの人数は減少しているが、家庭での需要が増え、農作面積が増えています。さらに、給食のパンに使用する小麦の作付けが始まり、平成13年から地元産の小麦を使用したパンの提供が開始されました。最初から全量ではなく、少しずつ生産量を増やしていくなかで、JAでも力をいれてくれるようになり作付面積が年々広がってきました。これも学校給食からはじまったローカルマーケットのひとつです。

‐農と結びつけた食育を

学校給食では、子どもたちに安全でおいしいものを。そして、有機のよいものだけでなく農と結びつけた食育が大切です。地産地消の給食だからこそ、自分たちの給食を誰が作ってくれているのか、顔の見える関係になっていることが大切です。これも食育のひとつだと考えています。そして、有機農家が学校農園のお手伝いをし、子どもと生産者が交流できる環境が整えられ、さらに学校菜園で育てた野菜を販売まで体験するプログラムが用意されています。

●オプショナルツアー『無茶々園、伊方原発』

オプショナルツアーには生協の役職員など48名が参加し、無茶々園(愛媛県西予市明浜町)と、四国電力・伊方原発発電所(愛媛県西宇和郡伊方町)を訪れました。

‐無茶々園(愛媛県西予市明浜町)

前日のパネルディスカッションにパネリストとして参加された大津氏(地域協同組合 無茶々園専務理事)の案内で、地域協同組合 無茶々園の事業や取り組みについて紹介いただきました。受け継がれてきた斜面にある段々畑のみかん園や、青のりの栽培場を見学しました。地域循環に根ざしたコミュニティづくりも行われており、ひとが集まる場として廃校になった学校を「かりえ笑学校」として再出発させ、今では、近隣住民のが集うコミュニティの場となっています。

‐伊方原発発電所(愛媛県西宇和郡伊方町)

㈱四国電力伊方ビジターズハウスを訪れました。福島原発事故後、伊方原発の1号炉、2号炉の廃炉が決定され約40年かかる廃炉に向けた作業がはじまっています。3号炉に関しては、2022年より再稼働しており愛媛県の松山地裁では、伊方原発運転差止訴訟が行われています。原告側の弁護団の薦田弁護士に訴訟や伊方原発について解説いただきました。