第5回 購買事業への転換 共同購入のための組織づくり

2025/10/20

1974年、総会決議を経て当時の専務理事だった堀口平三郎は大阪府生活協同組合連合会に購買事業への転換に向けた人員の支援を要請する。話は会長理事だった山上義廣から大阪市立大学生協の専務理事だった八木孝昌に伝わり、八木はすぐさま人選を開始。僕が大学に呼ばれて聞かされたのは、「笠原、君は学生時代に大学生協の理事だった。おまけに地域の泉北生協で灯油配達のアルバイトをしたこともあるじゃないか。いい話だと思わないか?」「一人では心細いだろうから1年間は市大生協職員の貝谷を出向で差し向けてやるよ。おまけに仕事が終わったらタダで風呂に入れるぞ」という話だった。八木さんにはさんざん世話になっていたこともあって断り切れなかった僕はやむなく諒承。緑ヶ丘生協設立時から数えて19人目の正規職員として岬町生協に正式就職することになった。

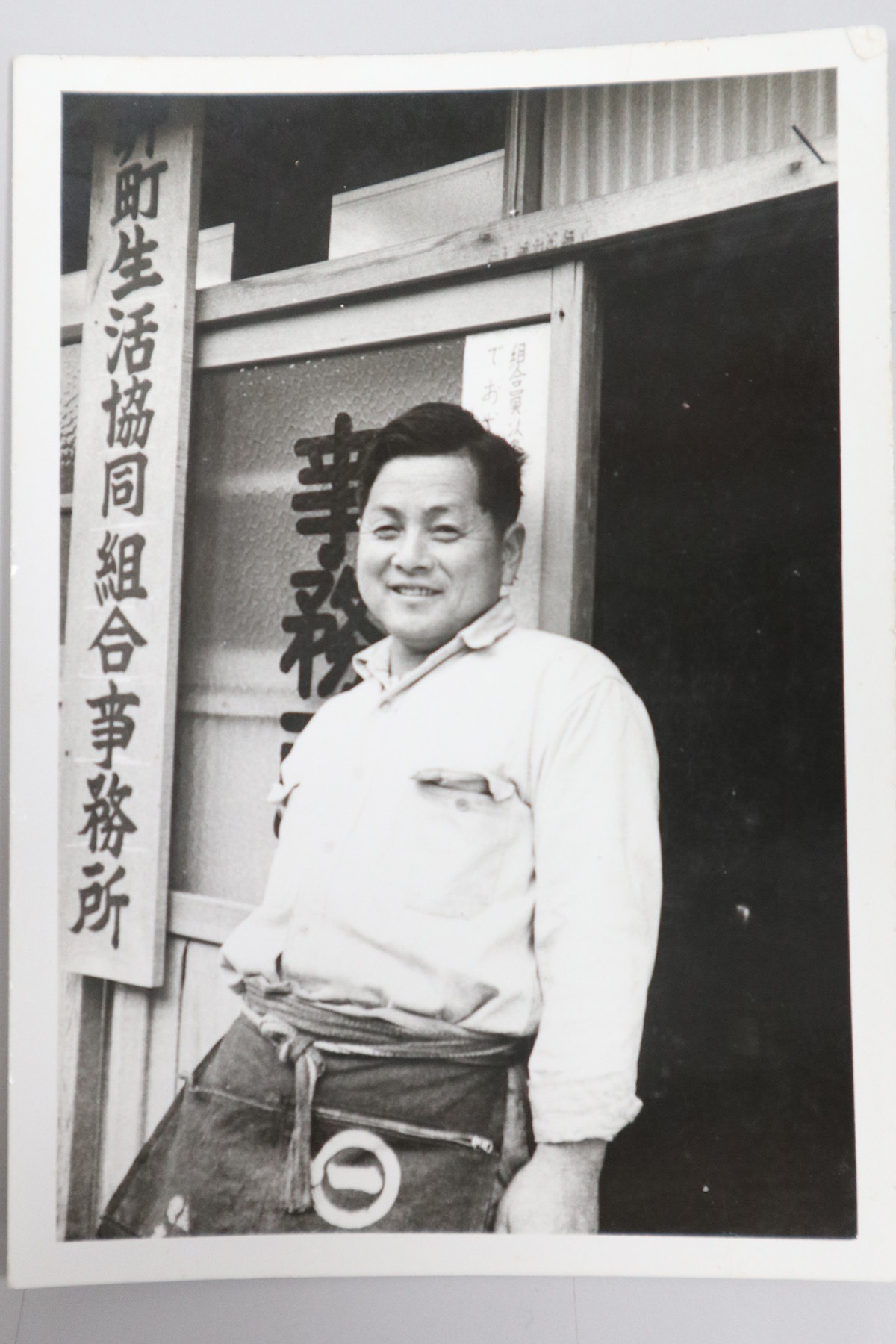

二人は共同購入のための組織作りに着手しようとしたが、取り扱う商品が無い。仕方なく和歌山の青果市場で野菜を仕入れて軽トラックで「引き売り」することから始めた。市場のルールを教えてくれたのは専務理事の堀口。彼は町でたった一軒の「八百屋の大将」だった。毎朝、市場で仕入れた野菜を積んで新興団地に向かい、出会った住民たちに生協についての説明をしていった。

やがて町内に二つの共同購入グループができて購買事業が動きだしたのは約1年後のこと。配達したのは大阪府生協連合会が開発したCOOP牛乳一品だけだったが、新規事業の第一歩を踏み出す記念すべき日となった。その当時の岬町生協には倉庫がなかったので、朝入荷したらすぐに配達。牛乳パックに氷をかぶせての毎日だった。